时间:2022-12-25 21:20

今天是中国民间传统节日七夕。关于七夕节,冯骥才先生曾说:

七夕节是一个以牛郎织女的民间传说为载体,以爱情为主题,以女性为主角的节日。按民间传说,牛郎和织女都是“已婚人士”,而且还有了孩子,七夕节表达的是已婚男女之间“不离不弃”“白头偕老”“忠贞不渝”的情感,恪守的是双方对爱的承诺,不是表达婚前情人或恋人的情感,这是在不同人生阶段的两种感情。因此将“七夕节”称为“中国情人节”并不妥当,如果非要给一个什么称呼的话,应该称它为“中国爱情节”。

今天为您推荐的是冯骥才先生的散文《结婚纪念日》。在此文中,冯先生追忆了自己和爱人于“文革”时期结婚的故事。时过境迁,当年种种兴奋、温馨又万分惊险的情景却历历在目,令人感慨、感动。

文 / 冯骥才 摘自《世间生活》

我的妻子同昭从来不把每年的十二月三十一日作为我们的结婚纪念日,她要挪到转一天,改为一月一日——元旦。她想从生命里切去这一天,或者跨过这一天。

一九六六年,我俩的结婚筹备像是一种地下工作。秘密、悄然、不声不响地进行。“狗崽子”结婚弄不好会招事,何况我们的新房正好就在一个“红卫兵总部”的楼上。这间房子是同昭家临时借给我们结婚用的。那时,她父亲虽然是高级职员,也没有逃过抄家的风暴,甚至比我家抄得更惨,给“扫地出门”,被“勒令”搬到这里来。

这儿是大理道松竹里二号楼,在一条短胡同的尽头,一幢典型的折中主义风格建筑,原本是姓高的一家人独住。高家曾经很富有,所以这次抄家抄得特别狠,传说抄出来一车黄金,其实只是传说而已。同昭一家五口人,只给了二楼上的一长一方两间小屋。凡是被“扫地出门”的,只准许带少得可怜的生活必需品,如被褥、衣服、脸盆、暖壶、旧桌椅,别的东西都不准带,所以这两间房屋虽小,仍显得空荡荡。我们结婚借用了其中更小的一间,不足十平米。

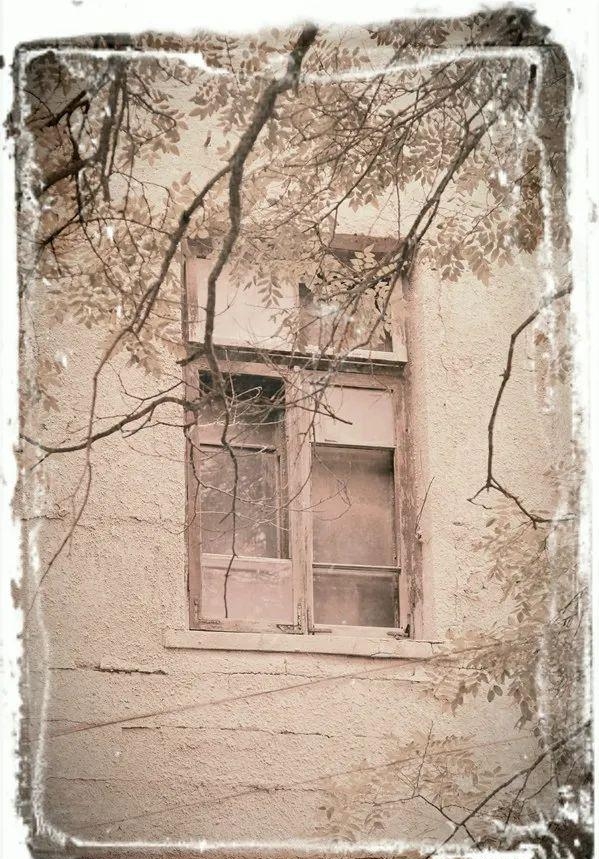

大理道松竹里2号的窗户,冯骥才夫妇在这里度过了“新婚之夜”

当时我俩两手空空,任何家具没有,可是那天把房子打扫干净,再用拖布把地板拖过,站在空屋中间,闻着清水擦过的木地板的气味,心中忽冒出一种新生活即将从这里开始的兴奋来。我俩相互露出笑容。但是兴奋也不能出声,因为楼下住着红卫兵。四个月前五大道抄家时,这里曾是红卫兵的临时指挥部,后来一些被抄户住进楼中,它更像一个看守所。此时红卫兵大多外出串联去了,主战场已不在这里,人也少了,我们反过来要加倍警惕他们,不能叫他们得到任何风声。

我从自己家里搬来两件家具,一是小时候使用的书桌,书桌的一角在抄家时被斧子砍去,桌面还有几道挺深的剁痕,把它放在我们的小小的新房内,大小刚好;再一件是租界时代的遗物——躺柜,柜门已被砸烂。我便把柜子立起来,用木板钉个柜门装上合页,成了一个别致的小立柜。床是用抄家扔下的烂木头架起来的;没有窗帘,便用半透明的硫酸纸糊在窗户上。同昭买了一盆文竹放在改制的小立柜的上边,婆娑的绿叶斜垂下来,这惹起了我们对“新生活”的幻想,跟着便兴致勃勃去到商场,给自己的新房添置了两件真正的家庭物品。

同昭是生活的唯美主义者,她用心挑选了两件物品,一台是造型别致、漆成天蓝色的浪琴牌木匣收音机,另一个是小小的夜明钟。于是,一个在废墟上构筑的小巢就这么温馨地出现了。这台收音机还能收短波,但我不敢去拧。我知道,只要短波的电台一响,叫人听见,就会让我立刻送命。我们要分外留心把自己的小巢藏在自己的身后,对谁也不说。

冯骥才夫妇的结婚照

那时,我母亲躲在家中不敢出门,她只有不多一点钱,她交给我二十块钱,叫我给同昭做件红褂子。同昭哪敢穿红的,就买块蓝雪花呢的布料做件棉袄的罩褂,母亲见了就哭了,说哪有新娘子不穿件红的,又拿出二十块执意叫同昭再买块红色的。这样母亲手里可就没多少钱了。同昭执意不要,我却接过钱来,又拉着同昭去买了块深洋红的雪花呢,再做件罩褂,穿了去给母亲看。依从母亲,叫她顺心。那时候所有的事都是戗着,只有自己能叫自己的心气儿顺着。

结婚那天晚上,同昭的父亲在劝业场附近惠中路上的红叶饭店请我们吃饭。那是一条窄街上一家很小的饭店,店门不过五尺宽,三层小楼,但这里专营的四川菜却做得有滋有味,记得那天“婚宴”的菜有一碟鱼香肉丝,炒得很香,后来只要一吃鱼香肉丝就自然会想起“结婚”二字。当时同昭的母亲住在北京,她弟弟妹妹都来参加我们的“新婚晚宴”。她父亲举起盛着葡萄酒的酒杯轻轻说了一句:“祝贺!祝贺!”跟着六七个酒杯叮叮一响,她父亲送给我们一小束淡粉色、很优雅的康乃馨花——那是同昭最喜欢的花,这就是我们的新婚了。我们一边吃,一边不时扭头看看是否有人发现我们,好像我们在偷着干什么事。这感觉至今犹然清晰地记得。

在我离开家来赴“晚宴”时,母亲给了我一个布包。里边有一套秋衣秋裤,还有内衣和袜子。我出门把这布包夹在自行车后衣架上,跨上车。一心去往“晚宴”,饭后骑车到新房,忽然发现布包没了,掉了吗?那可是我带到新房的全部家当!是掉了。因此我说我人生的新阶段是真正从零开始的。

冯骥才先生为自己“新房”画的速写

新婚之夜是每个人心中的一个美梦,但对我来说,却是一个更残酷的现实。

我们从外边回家、锁车、上楼、开门都是小心翼翼,几乎没有出任何声音。进屋开了灯不一会儿,外边忽然响起喇叭声,吓了我一跳。声音很大,好像就在窗跟前,再听原来声音出自外边院里,跟着有人喊:“狗崽子,你们干什么呢?”是红卫兵!他们知道了?我们突然感到极度紧张。被发现了吗?我们没出一点声音啊!难道走露了消息?反正是糟了。

跟着,一群红卫兵站在院里又吹喇叭,又喊又叫,又唱革命歌曲,又喊口号。同昭吓得赶紧把灯关上。他们反闹得更欢,夜里静,声音显得分外响分外清晰。喇叭声像火车笛那样震耳。不一会儿,他们想出更具侵犯性的法子——用手电筒往窗子里照。我们没有窗帘,电光就直接照在屋顶上,手电晃来晃去,许多条雪白的光就在屋顶上乱划,好像夜间空袭的探照灯。那种紧张感难以表达。我们哪敢再去生炉子,只能穿着棉袄坐在床上。我紧紧搂着她,感到她在发抖,我知道她更怕的是突然的砸门声和一群人破门而入。

还好,他们没有上楼来,只是在院里闹,闹了一阵,尽了兴,便回去了。冬日外边毕竟很冷,然而隔一段时间他们又来了兴致,就会再跑到院里吹喇叭、喊口号、用手电的强光朝着我们的“新房”攻击一阵。整整一夜我们就是这么度过的。到了后半夜,他们大概也累了,没劲儿了,睡了?反正没动静了。我们便穿着棉衣卧在床上。屋内没有炉火,太冷,又怕他们突然袭击,闯进来,我感到同昭一直在打颤。我悄悄地吻了吻她的脸颊,她的脸像冷凉的玻璃罐儿。她是木然的,毫无反应也无感觉。

后来,我们也睡着,睁开眼时天已亮了。没有窗帘的屋子亮得早,其实这时还不到七点钟。我第一眼就看到桌上那几支插在玻璃杯里的康乃馨,却感觉不到它优雅的美,它精致的花瓣,漠然开放在冻人的晨寒中,这就是我们的“新婚之夜”了。

五十多年来,我一直把自己这个遭遇视作我的一个人生财富,一生都不会丢掉。

图文来自冯骥才《无路可逃》《世间生活》

推 荐 阅 读